- Wann werden Medikamente gegen Corona eingesetzt?

- Medikamente zu Beginn einer Corona-Infektion

- Antivirale Medikamente bei Corona

- Antikörper-basierte Medikamente bei Corona

- Medikamente bei schwerem Verlauf einer Corona-Infektion

- Dexamethason

- Baricitinib

- Tocilizumab

- Anakinra

- Fazit: Medikamente gegen Corona auf dem Prüfstand

Die akute Phase der Corona-Pandemie scheint vorerst bewältigt. Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass 95 Prozent der Bevölkerung hierzulande infolge von Impfung oder Infektion eine Grundimmunität gegen das Coronavirus – genauer gesagt SARS-CoV-2 – entwickelt haben. Demzufolge besteht bei der Mehrheit der Menschen ein moderater bis hoher Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf. Dennoch kann die Erkrankung bei manchen Menschen nach wie vor einen schwereren Verlauf nehmen. Gewisse Risikofaktoren können einen solchen Verlauf begünstigen. Mittlerweile stehen der Medizin verschiedene Medikamente zur Verfügung, die in solchen Fällen bei der Behandlung zum Einsatz kommen können.

Wann werden Medikamente gegen Corona eingesetzt?

Die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus schützen allesamt einen überwiegenden Teil der Bevölkerung vor einem schweren Verlauf der Erkrankung. Dennoch kann eine Corona-Infektion bei manchen Menschen eine medikamentöse Behandlung erfordern. Das betrifft vor allem Personen, die einen oder mehrere Risikofaktoren aufweisen. Typische Risikofaktoren sind unter anderem:

- Höheres Lebensalter

- Adipositas

- Diabetes mellitus

- Kardiovaskuläre Vorerkrankungen

- Chronische Lungenerkrankungen (zum Beispiel COPD)

- Chronische Leber- und Nierenerkrankungen

- Krebserkrankungen

- Immunschwäche (zum Beispiel nach einer Organtransplantation)

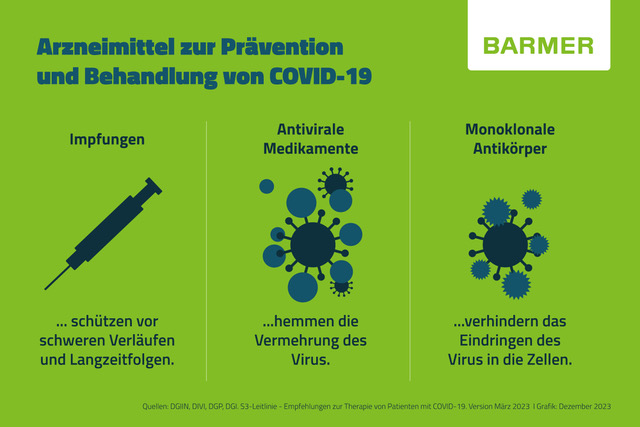

Im Allgemeinen werden zwei Arten von Medikamenten zur Behandlung einer Corona-Infektion unterschieden:

- Antivirale Medikamente: Arzneimittel, die die Virusvermehrung hemmen, indem sie an bestimmten Angriffspunkten des Vermehrungszyklus ansetzen.

- Immunmodulatorische Medikamente: Arzneimittel, die Einfluss auf das Immunsystem nehmen (zum Beispiel neutralisierende Antikörper).

Sie kommen je nach Krankheitsphase und Schwere der Erkrankung zum Einsatz. Einige der Medikamente werden in begründeten Einzelfällen auch zur Vorbeugung einer Infektion nach Kontakt zu einer infizierten Person angewandt.

Die Entscheidung für oder gegen eine Therapie sollte sich am individuellen Risikoprofil der erkrankten Person orientieren und auch ihren Immunisierungsstatus (geimpft oder genesen) sowie etwaige Vorerkrankungen einschließen.

Medikamente gegen das Coronavirus: Impfungen und bestimmte Wirkstoffe können helfen, den Verlauf einer COVID-19-Infektion abzumildern.

Corona-positiv: Und jetzt?

Die meisten Infektionen mit dem Coronavirus verlaufen mild und bedürfen keiner Anwendung von Medikamenten, die über die üblichen Hausmittel hinaus gehen. Bei Bedarf können Sie Symptomen wie Halsschmerzen oder Husten mit frei verkäuflichen Arzneimitteln aus der Apotheke entgegenwirken. Was Sie selbst bei einer Corona-Infektion tun können.

Medikamente zu Beginn einer Corona-Infektion

Zu Beginn einer Infektion mit dem Coronavirus werden gegebenenfalls bestimmte Medikamente eingesetzt, die darauf abzielen, die Vermehrung beziehungsweise Ausbreitung des Virus im Körper einzudämmen. Auf diese Weise soll vor allem bei Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes infolge der Corona-Infektion frühzeitig entgegengewirkt werden.

Mit der Barmer Arztsuche Praxen in Ihrer Nähe finden

Finden Sie Medizinerinnen und Mediziner nach Fachgebiet und Therapieschwerpunkt sortiert in Ihrer Umgebung und deutschlandweit.

Barmer Arztsuche

Antivirale Medikamente bei Corona

In der Frühphase einer Infektion mit SARS-CoV-2 setzen Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung von Risikogruppen nach Möglichkeit antivirale Arzneistoffe ein, um einem schweren Krankheitsverlauf vorzubeugen. Antivirale Medikamente hemmen auf direkte oder indirekte Weise die Virusvermehrung im Körper, indem sie auf bestimmte Komponenten des Replikationszyklus – also des Prozesses der Virusvermehrung – einwirken.

Remdesivir

Remdesivir (Handelsname Veklury®) wurde ursprünglich als antivirales Arzneimittel zum Einsatz gegen verschiedene Viren, unter anderem das Ebolavirus, entwickelt. Es wirkt als sogenanntes Virostatikum: Indem es ein bestimmtes Enzym blockiert, das für die Vermehrung bestimmter Viren essenziell ist, kann Remdesivir die Ausbreitung dieser Viren im Körper einschränken. Diese Wirkung konnte auch für Coronaviren nachgewiesen werden. Die Anwendung von Remdesivir gilt vor allem in der Frühphase von COVID-19 als vielversprechend.

Die Behandlung kann innerhalb einer Woche nach Einsetzen der ersten COVID-19-Symptome beginnen. Remdesivir kann bei Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, die keine zusätzliche Sauerstoffzufuhr benötigen, sowie bei Menschen mit einer COVID-19-bedingten Lungenentzündung (Pneumonie) und nicht invasiver Sauerstofftherapie eingesetzt werden.

Nirmatrelvir/Ritonavir

Das Arzneimittel mit dem Handelsnamen Paxlovid® setzt sich aus den Wirkstoffen Nirmatrelvir und Ritonavir zusammen. Die antivirale Wirkung von Nirmatrelvir beruht auf seiner hemmenden Wirkung auf ein spezifisches Enzym, das für die Vermehrung des Coronavirus im Körper unerlässlich ist.

Ritonavir hat keine direkte Wirkung auf die Coronaviren selbst – es hemmt den Abbau von Nirmatrelvir in der Leber und sichert auf diesem Wege ausreichend hohe Wirkspiegel im Blut von Patientinnen und Patienten.

Das Medikament ist für Personen zugelassen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Corona-Infektion aufweisen und keine zusätzliche Sauerstoffzufuhr benötigen. Es kann in der Frühphase einer Erkrankung innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn verabreicht werden. Da Ritonavir mit zahlreichen Medikamenten wechselwirken kann, wird seine Anwendbarkeit zuvor individuell geprüft.

Sind die Medikamente gegen Corona sicher?

Seitdem das neuartige Coronavirus erstmalig aufgetreten ist, wurden verschiedene Medikamente zur Behandlung beziehungsweise Prävention schwerer Verläufe geprüft und zugelassen. Ihre Wirksamkeit und die sichere Anwendung wurden durch klinische Studien ausgiebig nachgewiesen. Zudem unterliegen sie einer kontinuierlichen Beobachtung.

Antikörper-basierte Medikamente bei Corona

Eine weitere Gruppe von Medikamenten zur Behandlung von Corona-Infektionen sind Arzneimittel auf Basis von Antikörpern. Antikörper sind spezielle Proteine, die vom Immunsystem natürlicherweise produziert werden, um Krankheitserreger zu bekämpfen. Die therapeutisch eingesetzten Antikörper bei COVID-19 richten sich gegen bestimmte Bereiche eines Proteins auf der Oberfläche des Coronavirus – des sogenannten Spike-Proteins. Indem die Antikörper dort binden, verhindern sie den Eintritt des Virus in die Zellen und hemmen so seine Vermehrung und Ausbreitung im Körper.

Ein wesentlicher Nachteil von Antikörper-basierten Arzneimitteln ist, dass ihre Wirksamkeit maßgeblich von den genetischen Veränderungen (Mutationen) abhängt, denen das Virus stetig unterliegt. Bereits kleinste Veränderungen am Spike-Protein können dazu führen, dass Antikörper nicht mehr binden können und somit ihre Wirksamkeit verlieren.

Gegen die aktuell vorwiegend kursierenden Omikron-Varianten des Coronavirus zeigte keines der in Deutschland zugelassenen Medikamente auf Basis eines Antikörpers eine ausreichende Wirksamkeit. Aus diesem Grund wird zum jetzigen Zeitpunkt empfohlen, Patientinnen und Patienten nicht oder nur in Kombination mit anderen antiviralen Medikamenten mit Antikörper-Präparaten zu behandeln.

Ihr Newsletter für ein gesünderes Leben

Jetzt unverbindlich anmelden und monatlich Gesundheitsthemen mit wertvollen Tipps erhalten und über exklusive Barmer-Services und -Neuigkeiten informiert werden.

Newsletter abonnieren

Sotrovimab

Sotrovimab (Handelsname Xevudy®) ist ein Antikörper-Präparat, das sich gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2 richtet. Es ist für die Behandlung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten ab zwölf Jahren zugelassen, die keine ergänzende Sauerstofftherapie erhalten und ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Erkrankung aufweisen. Die Behandlung mit Sotrovimab kann innerhalb der ersten fünf Tage nach Symptombeginn gestartet werden.

Da der Wirkstoff nach aktuellem Kenntnisstand nur eingeschränkte Wirksamkeit gegen die neueren Omikron-Virusvarianten zeigt, wird seine Anwendung in Deutschland zurzeit nicht empfohlen. Lediglich im Einzelfallentscheid, beispielsweise in Kombination mit antiviralen Substanzen bei immungeschwächten Erkrankten, stellt Sotrovimab eine Therapieoption dar.

Weitere Antikörper-basierte Medikamente wie Casirivimab/Imdevimab (Ronapreve®) werden derzeit ebenfalls nicht beziehungsweise nur in Einzelfällen eingesetzt, da ihre Wirksamkeit bei den kursierenden Omikron-Virusvarianten fraglich ist.

Schnelles Handeln bei einer Corona-Infektion

Wird der Einsatz von Medikamenten empfohlen, sollten sie gerade in der Frühphase einer Corona-Erkrankung möglichst frühzeitig verabreicht werden, um einem schweren Verlauf effektiv vorzubeugen. Gehören Sie einer Risikogruppe an und haben sich womöglich mit Corona infiziert? Holen Sie sich rechtzeitig ärztlichen Rat ein und besprechen Sie, ob Medikamente für Sie empfohlen werden.

Medikamente bei schwerem Verlauf einer Corona-Infektion

Die überwiegende Mehrheit der Corona-Infektionen verläuft mild, typischerweise mit Symptomen, die auch andere Atemwegsinfektionen verursachen, wie Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Schnupfen und gegebenenfalls Fieber.

In seltenen Fällen kann COVID-19 – vor allem bei bestimmten Risikogruppen – jedoch zu schweren Komplikationen führen. Diese werden vor allem durch Gewebeschädigungen und schwere Entzündungsreaktionen im ganzen Körper bedingt, die verschiedene Organsysteme betreffen und deren Funktion einschränken können. In Bezug auf das Atemwegsystem kann das zu einer Lungenentzündung (Pneumonie) und Ateminsuffizienz (Atemversagen) führen, bei der die Lunge nur noch unzureichend Sauerstoff aufnehmen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu akutem Lungen- und anschließendem Multiorganversagen kommen.

Die klinische Behandlung von Corona-Erkrankungen schließt neben der Behandlung der Symptome auch die ergänzende Sauerstoffzufuhr durch nicht invasive und invasive Methoden sowie die etwaige Gabe von Antibiotika und Mitteln zur Vorbeugung von Thrombosen (Thromboembolieprophylaxe) ein. Darüber hinaus stehen der Medizin verschiedene Medikamente zur Verfügung, die bei stationär behandelten (hospitalisierten) Patientinnen und Patienten mit COVID-19 zum Einsatz kommen können, um einer schwerwiegenden Corona-Infektion entgegenzuwirken.

Dexamethason

Dexamethason zählt zur Arzneimittelgruppe der Glukokortikoide und wird im Allgemeinen zur Behandlung verschiedener Entzündungskrankheiten eingesetzt, da es entzündungshemmend und dämpfend auf das Immunsystem wirkt. Im Rahmen der stationären Behandlung von COVID-19 kommt es bei Menschen ab zwölf Jahren zum Einsatz, die bereits eine Ateminsuffizienz (Atemversagen) entwickelt haben und eine Sauerstofftherapie erhalten.

Dexamethason kann dazu beitragen, körpereigene Entzündungsprozesse sowie die immunvermittelte Schädigung der Lunge und anderer Organe abzuschwächen.

Baricitinib

Baricitinib (Handelsname Olumiant®) wurde ursprünglich zur Behandlung von bestimmten rheumatischen Erkrankungen zugelassen. Da das Medikament eine entzündungshemmende Wirkung aufweist, wurde es auch bei COVID-19-Patientinnen und -Patienten erprobt. Die entzündungshemmende Wirkung von Baricitinib beruht auf seiner Einflussnahme auf bestimmte Proteine in menschlichen Körperzellen. Diese sogenannten Januskinasen oder kurz JAK sind entscheidend an Entzündungsreaktionen beteiligt.

Baricitinib kann bei hospitalisierten Personen eingesetzt werden, die eine durch Corona bedingte Lungenentzündung aufweisen und eine nicht invasive Sauerstofftherapie erhalten.

Tocilizumab

Tocilizumab (Handelsname RoActemra®) ist ein Antikörper-basiertes Medikament, das ähnlich wie Baricitinib ursprünglich zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen zum Einsatz kam. Indem es sich gegen ein bestimmtes körpereigenes Protein – das sogenannte Interleukin-6 (IL-6) – richtet, kann es Entzündungsreaktionen entgegenwirken.

Aufgrund seiner Wirkweise wurde Tocilizumab auch zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt und gilt nun als klinische Behandlungsoption bei fortschreitend schweren Corona-Erkrankungen mit notwendiger Sauerstofftherapie.

Anakinra

Anakinra (Handelsname Kineret®) kommt unter anderem im Rahmen der Behandlung rheumatoider Arthritis zum Einsatz. Es hemmt die biologische Aktivität des körpereigenen IL-1-Proteins, wodurch es Entzündungsreaktionen abschwächen kann.

Aus diesem Grund wurde das Medikament auch zur Behandlung von fortgeschrittenen Corona-Erkrankungen zugelassen. Es kann bei hospitalisierten COVID-19-Patientinnen und -Patienten zum Einsatz kommen, die eine virale Pneumonie ausgebildet haben, eine Sauerstofftherapie erhalten und ein erhöhtes Risiko für eine schwere respiratorische Insuffizienz aufweisen. Letzteres kann mithilfe eines speziellen Bluttests ermittelt werden.

Fazit: Medikamente gegen Corona auf dem Prüfstand

Die meisten Corona-Infektionen verlaufen mild oder sogar symptomlos, sodass eine Behandlung mit Medikamenten nicht notwendig ist. Gewisse Risikofaktoren erhöhen jedoch bei bestimmten Bevölkerungsgruppen die Wahrscheinlichkeit, dass die Corona-Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt. In diesen Fällen können verschiedene Medikamente zum Einsatz kommen, die einem solchen Verlauf vorbeugen oder ihn abmildern können.

Auch wenn es kaum so erscheinen mag: Das Coronavirus (SARS-CoV-2) ist nach wie vor ein verhältnismäßig neuartiges Virus. Es ist davon auszugehen, dass die Behandlung der von ihm ausgehenden Infektionen sich in Zukunft weiterhin verändern wird. Ein wesentlicher Grund hierfür ist nicht zuletzt, dass das Coronavirus stetig genetischen Veränderungen unterliegt, die einen Einfluss auf die Wirksamkeit von Medikamenten haben können.