Schlechte Nachrichten dominieren Informationsportale und die Newsfeeds der sozialen Netzwerke. Darin verliert man sich leicht und klickt und klickt und klickt immer weiter – mit negativen Folgen für die eigene Psyche. Zukunftsängste sind entsprechend weit verbreitet, wie eine Barmer Studie zeigt. Sie sollten aber nicht das gesamte Leben beherrschen. Was es mit Doomscrolling auf sich hat und was sich dagegen unternehmen lässt.

Wie verbreitet sind welche Zukunftsängste? Die Sinus Jugendstudie der BARMER

Sind denn überhaupt viele Menschen von Zukunftsängsten und fehlender Zuversicht betroffen? Das wollten wir genauer wissen.

Hierbei haben wir uns auf Jugendliche fokussiert, da sie noch besonders sensibel sind und zugleich noch besonders viel Zukunft vor sich haben. Die Ergebnisse unserer Umfrage bestätigen, wie wichtig ein gesunder Umgang mit Zukunftssorgen ist.

59% der Heranwachsenden macht das Thema Kriege mit Blick auf die Zukunft große Sorgen. Damit ist dies weiterhin die meistverbreitete Angst unter Jugendlichen und gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. An zweiter Stelle folgt große Sorgen wegen politischen Populismus und Extremismus. Diese Sorge wurde 2024 erstmals abgefragt.

Die Sorgen um den Umweltverschmutzung (42 Prozent), Klimawandel (41 Prozent) und Artensterben (32 Prozent) sind leicht zurückgegangen, liegen aber immer noch auf den Rängen 3, 4 und 7. Weiter massiv zurückgegangen sind hingegen Sorgen um Energiekrisen, von 44 Prozent 2022 auf 31 Prozent 2023 und nur noch 23 Prozent in 2024.

Zukunftssorgen Jugendlicher sind tendenziell weiblich: Bei den meisten der 16 abgefragten Sorgenthemen machen sich Mädchen mehr Sorgen als Jungen.

Zwar sind auch 2024 wieder 79 Prozent der Befragten sehr oder eher optimistisch mit Blick auf ihr eigenes Leben und noch 79 Prozent (Vorjahr 81 Prozent) sind gerade sehr oder eher zufrieden mit ihrem Leben. Aber nur 38 Prozent (Vorjahr 41 Prozent) sind sehr oder eher optimistisch für die Zukunft der Welt insgesamt, hier überwiegt der Pessimismus deutlich und hat weiter zugenommen.

Gegenüber 2022 ist die Zuversicht weiterhin wie schon im Vorjahr wieder etwas erhöht, ist aber noch nicht wieder auf dem Niveau von 2021.

Hier den Teilbericht "Zuversicht" der Sinus-Jugendumfrage 2024-2025 der Barmer lesen.

(Die Publikation der weiteren Studienthemen folgt zeitnah: Cybermobbing, Mental Health, Klima und Gesundheit, Künstliche Intelligenz, HPV-Impfungen, Gesundheitsinformationsverhalten sowie Berufliche Informationen).

Sinus Jugendstudie 2024/25

Hier die vollständige Sinus-Jugendumfrage 2023-2024 der Barmer mit den Themen

- Zukunftsoptimismus & Lebenszufriedenheit

- Cybermobbing

- Klimawandel und Gesundheit

- Künstliche Intelligenz

im barrierefreien PDF lesen:

Sinus Jugendstudie 2023/24

Doomscrolling: Was ist das eigentlich?

Ausgebombte Häuser, brennende Panzer, weinende Menschen. Solche Bilder lassen uns erschaudern. Noch schlimmer sind die Social-Media-Posts von Anwohnern und Soldaten, die Kriege und Gewalt direkt erleben müssen. Beim Betrachten lösen sie eine Vielzahl schwieriger Emotionen aus: Kriegsangst, Trauer, Wut, Entsetzen, all das wirbelt in Kopf und Körper durcheinander.

Trotzdem können wir es oft nicht lassen, weiter durch die Beiträge zu scrollen. Bis zum eigenen Verderben, wie es das Schlagwort „Doomscrolling“ verheißt.

Nur: warum eigentlich? Warum sind wir so gefesselt von negativen Nachrichten, warum können wir den Blick nicht abwenden, wenn etwas Schreckliches passiert? Und was macht das mit uns, wenn wir uns immer und immer weiter mit dem Negativen beschäftigen?

Tatsächlich hat das Phänomen, sich exzessiv mit schlechten Nachrichten zu beschäftigen, einen eigenen Namen: Doomscrolling. Der Begriff setzt sich zusammen aus „Doom“ – dem englischen Wort für Untergang oder Verderben – und „scrolling“, der Abwärtsbewegung auf dem Bildschirm. Hin und wieder ist auch vom Doomsurfing die Rede – „surfing“, wie das Surfen im Internet.

Weil der Begriff noch sehr neu ist und sich zunächst in sozialen Medien verbreitet hat, gibt es bislang keine wissenschaftliche Definition des Phänomens. Trotzdem machte das Schlagwort eine steile Karriere, schließlich gab es genug Anlass in Form von schlechten Nachrichten: der Tod des US-Amerikaners George Floyd und die daraus entstandenen Proteste, die COVID-19-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder Konflikte in Nahost.

Die Macher des englischen Wörterbuchs Merriam-Webster prüfen sogar, ob man Doomscrolling künftig in den Wörterkatalog aufnehmen sollte, und definieren es als „neue Begrifflichkeit, die sich auf die Tendenz bezieht, weiterhin durch schlechte Nachrichten zu surfen oder zu scrollen, auch wenn diese Nachrichten traurig, entmutigend oder deprimierend sind.“

Neu ist der Begriff vermutlich auch, weil Menschen noch nicht lange die Möglichkeit haben, sich schier endlos mit (negativen) Nachrichten zu beschäftigen. War früher die Tageszeitung irgendwann ausgelesen und musste eine Stunde verstreichen, bis die nächste Nachrichtensendung im Radio lief, sind die Informationskanäle heute unerschöpflich.

Mit der 7Mind-App kostenlos entspannen

Lernen Sie die Grundlagen des Meditierens kennen und wenden Sie diese in über 1.000 Übungen per App an. Barmer-Mitglieder nutzen die 7Mind-App ein Jahr lang kostenfrei.

7Mind-App

Warum Doomscrolling belastend ist

Nun dürften die schlechten Nachrichten der COVID-19-Pandemie, des Ukraine-Kriegs oder der Nahost-Krise das Doomscrolling zwar befeuert haben. Doch das dahintersteckende Phänomen – die Beschäftigung mit schlechten Nachrichten – ist altbekannt. Menschen interessieren sich grundsätzlich eher für das Negative. Das hat evolutionäre Gründe, denn den angreifenden Bären zu entdecken war überlebenswichtiger als den schönen Sonnenaufgang zu betrachten. So kommt es, dass schlechte Nachrichten in den sozialen Medien häufiger angeklickt werden und in der Folge durch die Algorithmen häufiger angezeigt werden.

Ein Teufelskreis, der letztlich die Psyche der Nutzerinnen und Nutzer belasten kann. Denn zu viel Zeit in den Newsfeeds der sozialen Netzwerke – und insbesondere per Doomscrolling verbrachte Zeit – hat negative Folgen für die mentale Gesundheit. In verschiedenen Studien haben Forscherinnen und Forscher gezeigt, dass doomscrollen die eigene Angst steigert und Menschen etwas depressiver macht. Es verstärkt negative Gedanken und Gefühle, erhöht die Sorgen, stört den Schlaf und führt dazu, dass der Körper Stresshormone ausschüttet. Insbesondere bei Menschen, deren Psyche schon belastet ist oder die eventuell sogar eine psychische Erkrankung haben, sind die negativen Effekte des Doomscrollings ausgeprägt.

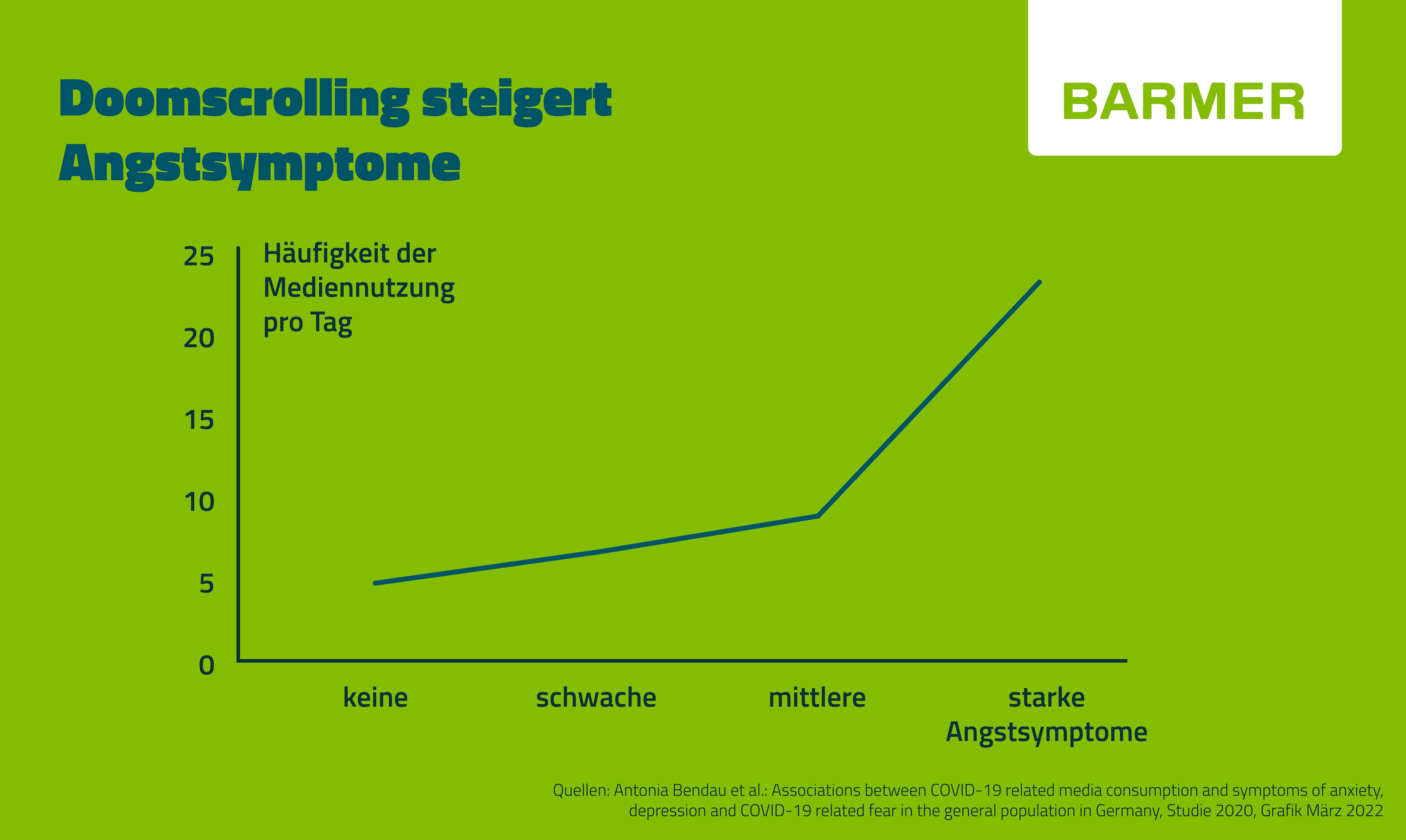

Doomscrolling: Je häufiger negative News-Meldungen konsumiert werden, desto stärker werden Angstsymptome.

Wie sich Doomscrolling vermeiden lässt, um Zukunftsängste nicht übermäßig zu nähren

Es lohnt sich also in jedem Fall, ein Auge darauf zu haben, ob der eigene Konsum negativer Nachrichten belastend wirkt. Ist das der Fall – und man würde gerne weniger klicken und lesen, schafft es aber nicht – kann der ein oder andere Tipp zur Cyberhygiene hilfreich sein :

- Limits festlegen. Bevor man sich in den Newsfeed oder auf die Webseite begibt, setzt man sich eine fixe Lesezeit, die man nicht überschreiten möchte. Das macht es leichter, ein Ende zu finden. Wer Gefahr läuft, das Limit zu vergessen, kann einen Timer am Handy stellen.

- Achtsam bleiben. Beim Scrollen kann man darauf achten, welche Gefühle, beim Lesen oder Betrachten entstehen. Das hilft dabei, zu verstehen, welche Informationen welche Emotionen auslösen. Und das wiederum hilft dabei, das Ausmaß der negativen Reaktionen unter Kontrolle zu behalten.

- Keine Technik im Schlafzimmer. Geht es am Abend ins Bett, sind Smartphones und Fernseher tabu. So kann man dem allabendlichen Zu-Bett-geh-Scrollen vorbeugen und negative Gedanken kurz vorm Schlafen verhindern. Diese sogenannte Schlafhygiene erhöht die Chance auf eine ruhige Nacht ohne aufwühlende Träume oder kraftraubende Grübelphasen.

- Das Positive suchen. Um nicht nur Negatives zu lesen, kann man gezielt positive Seiten und Kanäle aufsuchen. Was gibt’s Neues vom Lieblingsverein und sind da nicht vielleicht irgendwo süße Katzenvideos?

- Digital Detox. Wer merkt, dass ihn das Doomscrolling sehr belastet und es einfach nicht in den Griff bekommt, dem hilft vielleicht eine digitale Fastenkur. Je nach Ursache kann das Fasten unterschiedlich ausfallen: kein Internet, kein Social Media oder keine Nachrichtenkanäle.

- Kontroll-Apps. Es gibt einige Apps und Software-Lösungen, die nach einer vorher eingestellten Zeit den Zugang zu Twitter, Facebook und Co. sperren und so das Doomscrolling unterbrechen.

Ihr Newsletter für ein gesünderes Leben

Jetzt unverbindlich anmelden und monatlich Gesundheitsthemen mit wertvollen Tipps erhalten und über exklusive Barmer-Services und -Neuigkeiten informiert werden.

Newsletter abonnieren

Exkurs: Studie zum Thema Kriegsangst

Derzeit dominiert der Kriegsschock die Medien und die Gefühlslage vieler Menschen. Eine aktuelle rheingold-Studie zeigt sechs typische Reaktionstendenzen. Aus diesen lassen sich Anregungen ableiten, wie wir jetzt gut auf uns achten können.

- Permanentes Updaten oder Doomscrolling: Tipps zum Konsum schlechter Nachrichten finden Sie im Abschnitt Doomscrolling vermeiden.

- Normalität und Ablenkungen leben: Seine Alltagsstruktur aufrechtzuerhalten, auch wenn man aufgewühlt ist, ist durchaus wertvoll: So bleiben wir im Handeln, schaffen Stabilität und emotionale Erleichterung. Daraus sollte nur keine zwanghafte Verdrängung werden: Wenn Gedanken und Emotionen zur Krise aufkommen wollen, kann man ihnen bewusst einen begrenzten Raum geben und sich dann wieder seinen Aufgaben und seinem Alltag zuwenden.

- Solidarität bekunden: Wie schon zu Beginn der COVID-Krise erleben sehr viele Menschen einen starken Impuls, einem intensivierten Verbundenheitsgefühl Ausdruck zu verleihen. Dies ist eine tief in uns verankerte, wertvolle soziale Stressreaktion. Gespräche, Austausch, Kümmern und Solidarisieren sind wohltuend und bestärkend. Positiver Nebeneffekt ist, dass wir aufeinander achten, wenn wir zum Beispiel Verwandte und Freunde anrufen und uns dafür interessieren, wie es ihnen geht.

- Hilfsbereitschaft zeigen: Die Hilfsbereitschaft gegenüber direkt Betroffenen ist derzeit groß und hilft tatsächlich beiden Seiten. Den Gebenden gibt es das Gefühl, aus der Ohnmacht zu entkommen.

- Fluchtgedanken hegen: Es kann entlastend sein, sich auch für negative Entwicklungen einen nächsten Schritt zurechtzulegen. Das muss kein perfekt gepackter Notfallkoffer sein, es kann auch einfach die Überlegung sein, mit wem man im Fall der Fälle sprechen und weiterplanen wird.

- Auf höheren Beistand hoffen: Auch das kann vielen gut tun: Hoffnungen auf mögliche gute Wendungen gedanklich verfolgen und unser Urvertrauen bestmöglich zu nähren und zu pflegen.