Mit dem „Green Deal“ läutet die EU den Übergang zu einer klimaneutralen Zukunft ein – und setzt dabei auf klare gesetzliche Rahmenbedingungen. Auch in Deutschland gewinnt das Thema weiter an Bedeutung. Der Weg zur Klimaneutralität bis 2045 könnte in naher Zukunft gesetzlich stärker verankert werden.

Für Unternehmen bedeutet das: Nachhaltigkeit wird zur Pflicht – und zum Erfolgsfaktor. Dieser Artikel gibt Ihnen einen kompakten Überblick über die wichtigsten Regelungen und zeigt praxisnah, wie Sie Nachhaltigkeit strategisch in Ihre Geschäftsprozesse integrieren können.

Was ist Nachhaltigkeitsmanagement?

Nachhaltigkeitsmanagement steht für eine verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Unternehmensführung. Es bedeutet, wirtschaftliche Ziele konsequent mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden – gegenüber Mitarbeitenden, der Umwelt und der Gesellschaft. Unternehmen, die diesen Weg gehen, gestalten ihre Prozesse nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig – und sichern sich so langfristig Wettbewerbsvorteile.

Die Idee dahinter: Ein nachhaltig geführtes Unternehmen verdient Geld, ohne die Umwelt zu belasten, und sorgt für gute Arbeitsbedingungen. Die Geschäftsmodelle berücksichtigen alle Unternehmensbereiche, z. B. Einkauf, Produktion und Arbeitsbedingungen. Entscheidungen basieren auf aktuellen Bedürfnissen und berücksichtigen die Auswirkungen auf zukünftige Generationen.

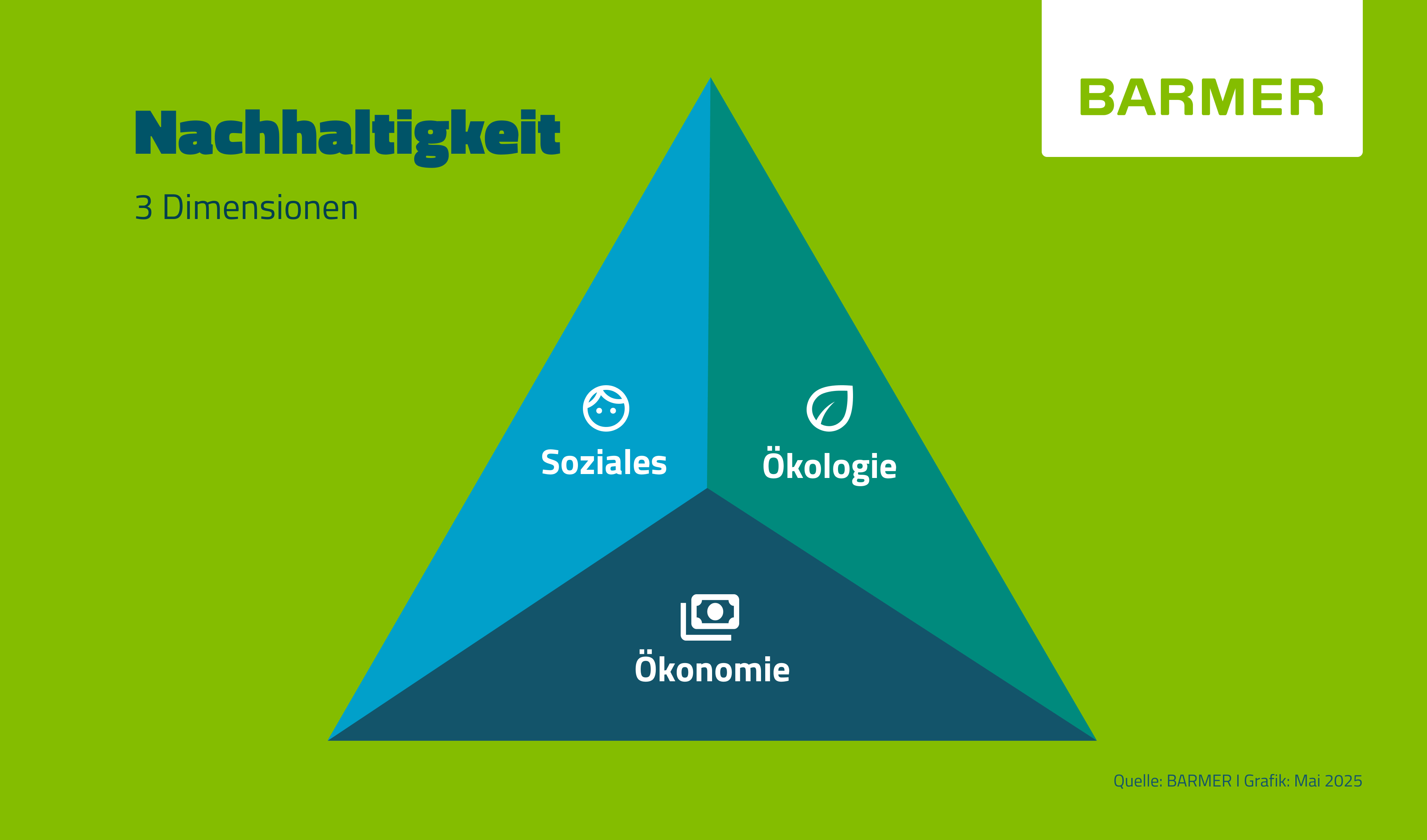

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden die Leitplanken:

- Ökologie: Ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen ist essenziell. Es gilt, unser Ökosystem zu schützen und zu bewahren.

- Soziales: Aspekte wie Führungsstil, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur spielen eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden im Unternehmen.

- Ökonomie: Ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet vorausschauendes Wirtschaften.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden Ökologie, Soziales und Ökonomie.

Unterschied zu Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) umfasst vor allem konkrete Maßnahmen, mit denen sich Unternehmen gesellschaftlich engagieren – etwa durch Spendenaktionen, Sponsoring oder Freiwilligenprogramme. Diese Aktivitäten fördern das soziale Wohl und stärken das öffentliche Ansehen. Doch CSR allein reicht nicht aus, um den Anforderungen an eine umfassende nachhaltige Unternehmensführung gerecht zu werden. Nachhaltigkeit geht weiter: Sie ist strategisch verankert, strukturiert Geschäftsprozesse langfristig und integriert ökologische sowie soziale Aspekte in die gesamte Wertschöpfung. Richtig eingesetzt, ergänzt CSR dieses Fundament sinnvoll.

Warum sollten Unternehmen Nachhaltigkeitsmanagement betreiben?

Gesellschaft und Wirtschaft befinden sich im Wandel: Technologischer Fortschritt, Klimawandel und geopolitische Entwicklungen verändern Entscheidungsprozesse. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln – bei Konsumentinnen und Konsumenten ebenso wie in der Unternehmensführung.

Damit rücken immaterielle Werte wie soziale Gerechtigkeit, Diversität, faire Vergütung und eine verantwortungsvolle Unternehmenskultur stärker in den Fokus. Auch Aspekte wie Work-Life-Balance, ein wertschätzendes Miteinander und das Engagement für Mitarbeitende gelten als klare Indikatoren für nachhaltiges Wirtschaften – und als Grundlage für langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Nachhaltigkeit wirkt dabei nicht nur intern, sondern auch nach außen: Sie stärkt die Marke, verbessert die Position am Kapitalmarkt und sichert die Zukunftsfähigkeit – gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Wer Nachhaltigkeit strategisch verankert, schafft Stabilität und eröffnet neue Wachstumschancen.

Frühzeitig zu handeln, zahlt sich aus: Unternehmen, die Nachhaltigkeit fest in ihr Geschäftsmodell integrieren, vermeiden Risiken wie Reputationsverluste, Kundenabwanderung oder Störungen in der Lieferkette. Auch wenn die Umstellung Investitionen, neue Prozesse oder höheren administrativen Aufwand erfordert – die Vorteile überwiegen.

Zusammengefasst bietet eine nachhaltige Ausrichtung Unternehmen viele Chancen:

- Langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

- Zukunftsfähiges und resilientes Geschäftsmodell

- Kostenersparnis durch effiziente Prozesse

- Höhere Mitarbeitermotivation

- Stärkere Kundenbindung

- Potenzial zur Schaffung neuer Arbeitsplätze

Arbeitgeber, die die Work-Life-Balance Ihrer Mitarbeitenden fördern, handeln nachhaltig im Sinne einer langfristig stabilen und gesunden Belegschaft.

Nachhaltigkeit gesetzlich verankert – was kommt auf Unternehmen zu?

Nationale und internationale Vorgaben machen deutlich: Eine reine Finanzperspektive reicht für die Unternehmenssteuerung nicht mehr aus. Nachhaltigkeit wird zum festen Bestandteil regulatorischer Anforderungen – und zur Voraussetzung für glaubwürdige Außenkommunikation.

Mit dem „Green Deal“ hat die Europäische Union ein klares Ziel gesetzt: Bis 2050 soll die EU eine moderne, ressourcenschonende und wettbewerbsfähige Wirtschaft mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen werden.

Neufassung der CSR-Richtlinie tritt in Kraft

Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tritt in Kürze eine verbindliche Berichtspflicht in Kraft, ergänzt durch die European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Die CSRD löst ab 2025 schrittweise die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ab und gibt verbindliche Anforderungen für die inhaltliche Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. Unternehmen sind damit zur Berichtserstattung verpflichtet und müssen sicherstellen, dass diese den neuen Standards entspricht.

Für Unternehmen bedeutet das: Zukünftig müssen auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte systematisch erfasst und offengelegt werden. Stakeholder – von Investoren bis Kundinnen und Kunden – erwarten Transparenz und wollen nachvollziehen, wie verantwortungsvoll ein Unternehmen handelt.

Was zu berichten ist, ist abhängig von der Unternehmensgröße, Mitarbeiteranzahl, Jahresumsatz und anderen Faktoren. Die bisherige Fassung von 2022 verpflichtet große Unternehmen ab 2025 zur nichtfinanziellen Berichterstattung. Stufenweise betrifft dies dann in den nächsten Jahren auch kleine und mittelständige Unternehmen (KMU).

Viele Unternehmen standen zuletzt vor erheblichen Unsicherheiten. Zwar gilt die CSRD bereits seit 2022 auf EU-Ebene, doch die fristgerechte Umsetzung in deutsches Recht blieb bislang aus – trotz der vorgesehenen 18-monatigen Übergangsfrist.

Geplante Vereinfachung durch Omnibus-Verordnung

Am 26. Februar 2025 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Omnibus-Verordnung. Ziel der Omnibus-Verordnung ist es, den bürokratischen Aufwand für Unternehmen – besonders für kleine und mittelständige Unternehmen – zu reduzieren. Außerdem sollen die Pflichten aus den folgenden Verordnungen gebündelt werden: der CSRD, der Lieferkettenrichtlinie („Corporate Sustainability Due Diligence Directive”: CSDDD), der Taxonomie-Verordnung und der Offenlegungsverordnung („Sustainable Finance Disclosure Regulation”: SFDR).

Das Europäische Parlament und der Europäische Rat werden den Verordnungsvorschlag diskutieren. Änderungen sind in diesem Prozess noch möglich.

Bleiben Sie up to date mit dem Barmer Newsletter für Unternehmen

Erhalten Sie monatliche Updates zu Änderungen in der Sozialversicherung. Wir bewerten für Sie die wichtigsten Neuerungen im Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht.

Jetzt anmelden

Konsequenzen der Omnibus-Verordnung für Unternehmen

Der Vorschlag für die Omnibus-Verordnung schränkt die Auswirkungen der CSRD ein. Konkret soll es weniger berichtspflichtige Unternehmen geben. Außerdem ist ein zeitlicher Aufschub für kleinere und mittlere kapitalmarktorientierte Unternehmen (KMU) vorgesehen und die Berichterstattung soll vereinfacht werden.

Nur große Unternehmen, die folgende Schwellenwerte überschreiten, sollen für das Geschäftsjahr 2025 berichtspflichtig sein:

- 1.000 Mitarbeitende und

- 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder

- eine Bilanzsumme von 25 Mio. Euro.

Außerdem sollen die Fristen für die zweite (alt: ab 2026) und dritte Welle (alt: ab 2027) der berichtspflichtigen Unternehmen auf 2028 verschoben werden.