„Die Versorgung der Patientinnen und Patienten darf nicht einfach wegbrechen. Es braucht neue Strukturen, die aktuellen und künftigen Anforderungen sowie dem medizinischen Fortschritt gerecht werden. Lassen Sie uns die Chancen der Krankenhausreform nutzen und die Modernisierung mit vereinten Kräften bewältigen.“ Pathos in den Worten Birgit Dziuks an diesem Dienstagnachmittag im Saal des ComCenters Brühl nahe des Erfurter Theaters. Die Landesgeschäftsführerin der Barmer Thüringen wirbt einmal mehr mit Leidenschaft für Miteinander, Solidarität und Mut. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft der medizinischen Versorgung im Freistaat.

Zahlreiche Gäste verfolgten die Veranstaltung. Foto: Patrick Krug

„Krankenhausreform in Thüringen – Kann die Transformation überhaupt gelingen?“ ist der Titel der Fachveranstaltung, zu der Landesärztekammer und Barmer gemeinsam eingeladen haben. Knapp 100 Gäste sind der Einladung gefolgt. Das Who-is-who des hiesigen Gesundheitswesens sitzt in den Reihen. Das unterstreicht die Bedeutung der Thematik. Und die ist nicht nur wichtig, sondern vor allem auch dringlich.

Nicht warten, sondern starten

„Ich rate Ihnen allen, nicht zu warten, sondern zu starten“, sagt Professor Christian Karagiannidis. Es ist eine von zahlreichen sehr deutlichen Hinweisen und Empfehlungen, die das ehemalige Mitglied im Expertenrat Krankenhausreform der Bundesregierung an diesem sonnigen Nachmittag den Thüringer Akteurinnen und Akteuren gibt. Bleibe alles wie gehabt, sehe er keine Überlebenschance für die kleinen Kliniken in Thüringen. Mit diesen Worten trägt er das über der medizinischen Versorgung schwebende Damoklesschwert sprichwörtlich in den Saal und folgt damit dem eingangs vom Präsidenten der Landesärztekammer, Dr. Hans-Jörg Bittrich, geäußerten Wunsch nach Ehrlichkeit in den Diskussionen.

System der Extreme

Prof. Dr. Christian Karagiannidis. Foto: Patrick Krug

Christian Karagiannidis weiß zu polarisieren. In seiner Keynote zu Beginn der Veranstaltung skizziert er das deutsche Gesundheitswesen als ein System der Extreme. Die Zahl der Arztkontakte, die Zahl der Krankenhausbetten, die Inanspruchnahme von Überangeboten, der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt – alles Parameter, bei denen Deutschland im europäischen Vergleich weit über dem Durchschnitt liegt. Und das vor der Kulisse sinkender ärztlicher Produktivität, Fallzahlrückgangs und steigenden Durchschnittsalters auch beim medizinisch-pflegerischen Personal. Seine Sorge ist nicht, dass Notfälle womöglich eines Tages nicht mehr behandelt werden können. Das sei aus seiner Sicht ausgeschlossen. Wovor er warnt, ist ein Wegbrechen der Grundversorgung, wenn die Strukturen im Gesundheitssystem nicht umgewandelt und effizienter gestaltet werden.

Hoffnungen setzt er unter anderem in die Notfallreform mit zentraler Leitstellenkoordination. Ein Thema, das so manchem Landrat auch in Thüringen noch immer unlieb ist. Auch in der Datenintegration sieht er riesiges Potenzial, das System effizienter und leistungsfähiger zu machen. Pflegepersonal müsse vielmehr eigenverantwortlich behandeln dürfen, was mittlerweile auch die Landeskrankenhausgesellschaft einfordert. Kleine Kliniken könnten als „Satelliten“ großer Kliniken fortbestehen, KI und Robotik stehen kurz davor, das Gesundheitswesen zu revolutionieren.

Und mittendrin Thüringens kleine Krankenhäuser, die an diesen Transformationsprozessen besonders zu knabbern haben. Darüber weiß auch Thüringens neue Gesundheitsministerin, Katharina Schenk (SPD), nach mittlerweile vier Regionalkonferenzen ein Lied zu singen. „Die Standorte müssen für die medizinische Versorgung erhalten bleiben.“ Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin benennt sie deutlich die Dringlichkeit notwendiger Umwandlungen und Weiterentwicklungen; kommuniziert ehrlich, dass nicht jedes Krankenhaus als solcher fortbestehen kann. Aber dass jeder aktuelle Standort auch künftig eine bedeutende Rolle in der hiesigen Versorgungslandschaft sein muss. Im Landeshaushalt sind, zusätzlich zu den Mitteln aus dem Transformationsfonds des Bundes, 20 Millionen Euro dafür vorgesehen. Die gelte es zu nutzen. Dass sie bei all dem auch mit Widerständen rechnet, verschweigt sie nicht. Doch Streit müsse man aushalten. Thüringen hat nun eine Gesundheitsministerin mit echtem politischen Willen und Mut zur Veränderung.

Unterscheiden zwischen Bedarfen und Bedürfnissen

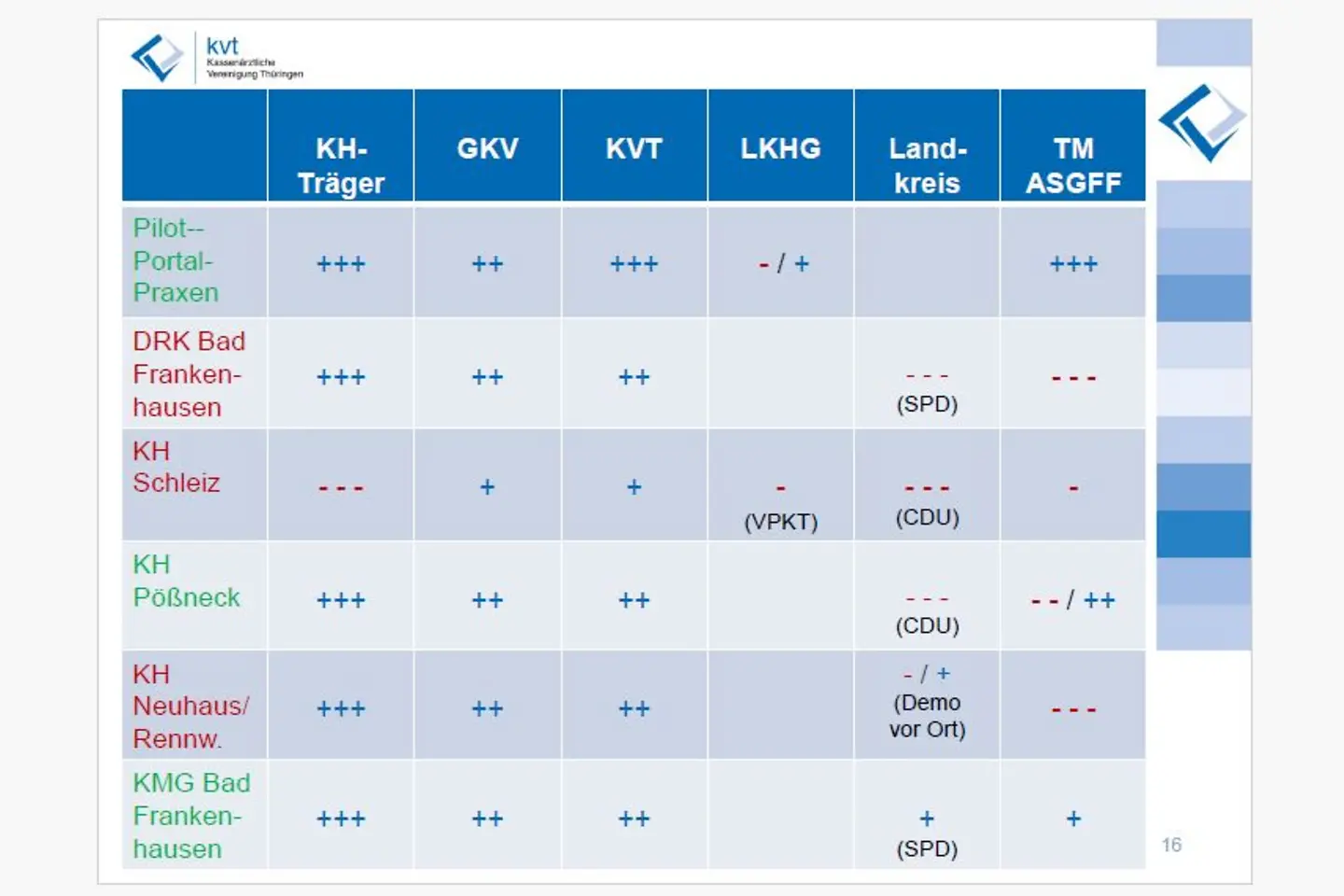

Widerstände, das wird an diesem Nachmittag mehrfach deutlich, kommen oftmals aus der kommunalen Ebene. Motto teils noch immer: „Jedem Landrat sein Königreich samt Krankenhaus.“ Und mancherorts auch noch die eigene Rettungsleitstelle. Es ist der feine, aber schwerwiegende Punkt, zwischen Bedarfen und Bedürfnissen zu unterscheiden. Das weiß auch Dr. Thomas Schröter, 2. Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Anhand mehrerer Thüringer Ambulantisierungsbeispiele der vergangenen Jahre veranschaulicht er, dass kommunale Widerstände die Prozesse nicht nur lähmen, sondern gar zum Scheitern bringen können, zuletzt erlebt in Schleiz.

Thüringer Ambulantisierungsbeispiele samt Bewertung durch die KVT. Grafik: KVT

Doch gibt es dem zum Trotze auch Lichtblicke wie das Krankenhaus in Pößneck. Dort, im ländlichen Ostthüringen, gelingt die Weiterentwicklung des Standorts. Keine Schließung, kein Wegbrechen von Versorgung. Das ist vor allem dem Willen und Vorangehen des Trägers zu verdanken, sind sich die Fachleute einig. Christian Karagiannidis begrüßt sehr, mit welchem Engagement Thüringens neue Gesundheitsministerin Schwung in die Thematik im Land bringt. Doch noch viel stärker komme es darauf an, dass die jeweiligen Träger der kleinen Krankenhäuser die Prozesse antreiben – unterstützt durch politische und kommunikative Überzeugungsarbeit. Alles andere führe meist zu dem, was Dr. Klaus Müller, ehemaliger Chefarzt des geschlossenen Krankenhauses in Neuhaus am Rennweg, als „Absturz mit Totalverlust statt Notlandung“ beschreibt.

Geld allein ist keine Lösung

Ohne Zweifel müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Transformation des Gesundheitswesens immer wieder nachjustiert und angepasst werden. Auch die Vergütungssystematik wird sich ändern müssen. Doch auch in den aktuellen Begebenheiten ist einiges möglich. Und nötig, wie Dr. Jens Reimann, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe an der Medinos Klinik in Sonneberg, verdeutlicht. Das Beispiel Geburtshilfe zeige, dass es keine „Geburtshilfe light“ geben kann und darf. Stattdessen spricht er von interdisziplinären und intersektoralen Bauchzentren als Lösungsansatz. „Nicht warten, sondern starten“, ergänzt Christian Karagiannidis auch hierbei zustimmend.

Heiße Debatten in der Podiumsdiskussion. Foto: Patrick Krug

Als in der anschließenden Podiumsdiskussion das Wort Vergütung fällt, offenbaren sich dann doch die tiefen Gräben, die dieses „Gesundheitssystem der Extreme“ prägen und geprägt haben. Wo Ambulantisierung vorangetrieben werden soll, brauche es Investitionsmittel für die Kliniken, heißt es von Seiten der stationären Interessenvertretung. Der Krankenhausstrukturfonds habe da einen schweren Konstruktionsfehler.

Aus Perspektive der Vertreterinnen und Vertreter der ambulanten Versorgung gestaltet sich die Sache anders. Ein solches „ordnungspolitisches Paradies“ gebe es im ambulanten Bereich nicht; jeder Niedergelassene müsse selbst investieren. Der Forderung „ambulant vor stationär“ fehle es an Finanzierungsgerechtigkeit.

„Mehr Geld allein wird auch keine zusätzlichen Ärztinnen und Ärzte zu einer Niederlassung auf dem Land bewegen“, kommentiert Christian Karagiannidis, ehe Barmer-Landeschefin Birgit Dziuk noch einmal das Wort ergreift. Fest stehe, dass die Länder zu Ihrer Verantwortung in Sachen Investitionen stehen und Prioritäten setzen. Der Krankenhausstrukturfonds könne nichts dauerhaft heilen. Dann geht sie geschickt auf Anfang zurück, wirbt um Miteinander, Solidarität und Mut. Man müsse sinnvoll, ehrlich und sachgerecht auf die jeweilige Situation an den Standorten schauen und kein Präjudiz erstreiten, das am Ende falsche Anreize setzt. Das „Starten statt warten“ müsse nun damit beginnen, ein bis zwei instabile Kliniken im Freistaat zu identifizieren und sie – mit dem unbedingten Willen der Träger – zukunftssicher weiterzuentwickeln.

Wo ein Wille, da ein Weg. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft der medizinischen Versorgung im Freistaat.