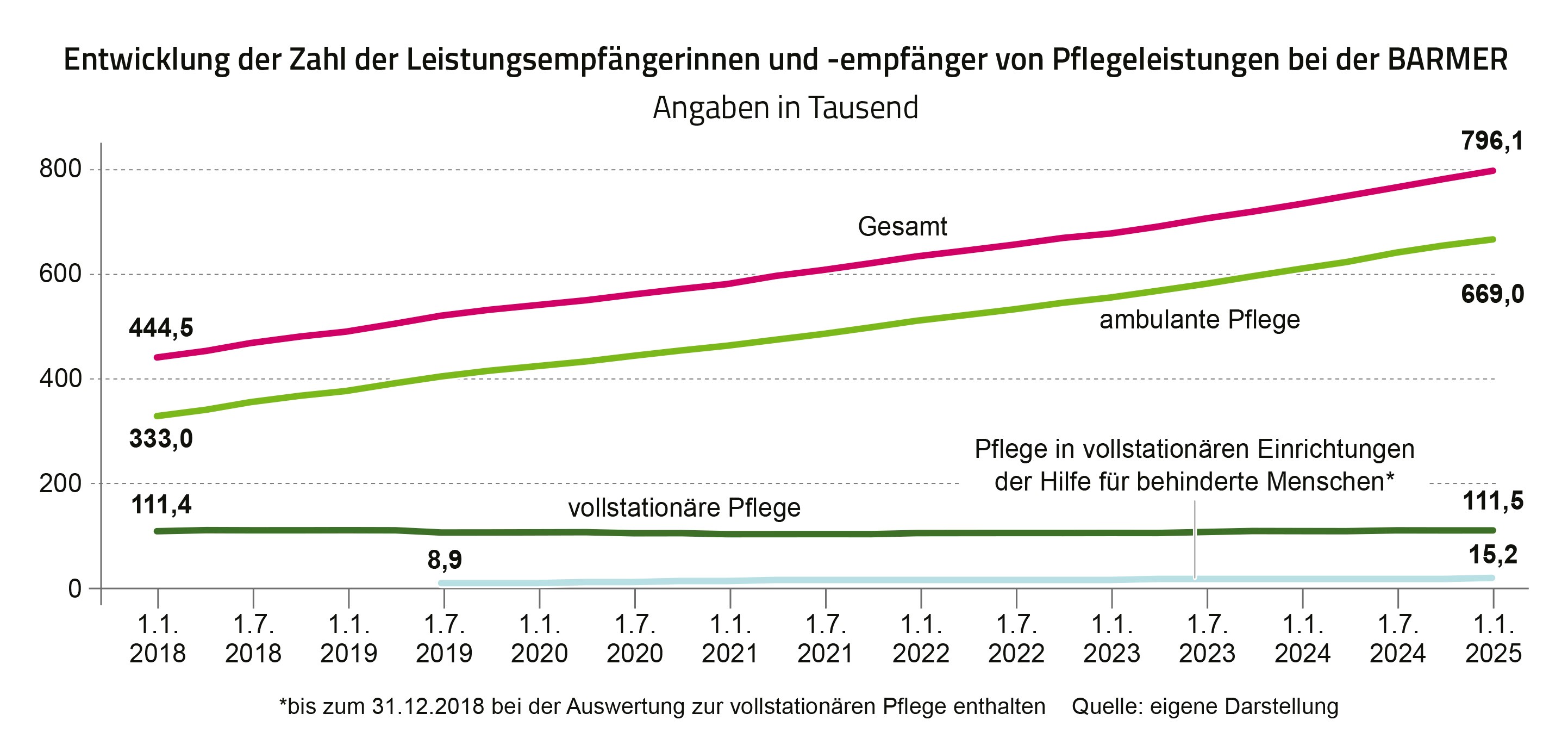

Die Zahl chronisch kranker und pflegebedürftiger Menschen steigt stetig an. Der Wunsch nach möglichst langem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit führt zu einer großen Nachfrage nach Leistungen der ambulanten Pflege. So ist in den Jahren 2018 bis Ende 2024 die Zahl der bei der Barmer versicherten Pflegebedürftigen insgesamt um ca. 80 Prozent angestiegen, im Bereich der ambulanten Pflege war im selben Zeitraum eine Verdoppelung der Leistungsempfängerinnen und -empfänger zu verzeichnen.

Dem wachsenden Bedarf nach ambulanter Pflege muss durch geeignete Versorgungsmodelle, die bessere Vernetzung der Akteure im Pflegesystem sowie den zielgerichteten Einsatz aller Pflegeprofessionen Rechnung getragen werden. Die Stärkung der ambulanten Pflege kann die Ausgaben im System der sozialen Pflegeversicherung abmildern, da die Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen in der Regel mit weitaus höheren Kosten verbunden ist.

Quartiersnahe Versorgungsmodelle

Eine Möglichkeit, der steigenden Nachfrage nach Verbleib in der gewohnten Umgebung gerecht zu werden, bieten wohnort- beziehungsweise quartiersnahe Versorgungsmodelle. Diese Modelle erleichtern den Zugang zu Pflege, Gesundheitsversorgung und Unterstützung im Alltag. Gleichzeitig stärken sie die soziale Teilhabe und fördern die Gesundheit der Pflegebedürftigen. Pflegende Angehörige können die professionelle ambulante Versorgung in der Häuslichkeit der Pflegebedürftigen weiterhin unterstützen. Die ehrenamtliche Unterstützung ist im Rahmen der Nachbarschaftshilfe möglich.

Wichtig sind darüber hinaus Wohnkonzepte, die pflegebedürftigen Menschen und ihren Partnerinnen oder Partnern auch nach Eintritt einer Pflegebedürftigkeit das Zusammenleben ermöglichen. Barrierefreie Wohnräume und eine flexibel am Grad der Pflegebedürftigkeit angepasste professionelle ambulante Pflege unterstützen einen möglichst langen, selbstbestimmten Verbleib in der Häuslichkeit.

Betreute beziehungsweise flexible Wohnkonzepte vereinen größtmögliche Eigenständigkeit im Alltag mit einer flexibel auf den individuellen Bedarf abgestimmten pflegerischen Versorgung. Die finanzielle Belastung Pfegebedürftiger kann dabei geringer als im stationären Bereich ausfallen, da vom Pflegebedürftigen oder seinen Angehörigen Eigenleistungen übernommen werden können.